- Java633

- Distributed189

- Tool133

- Spring102

- MQ89

- Netty88

- Log86

- File72

- RPC65

- SOFA65

- Concurrency60

- IM55

- Memory51

- Apache50

- Engine49

- Net49

- Design Pattern45

- Schedule40

- Lock33

- Basic32

- java31

- JVM26

- Dev24

- Protocol23

- Thread23

- System18

- Network17

- Web17

- SQL11

- Github10

- JMM10

- Jvm10

- Programming Language10

- SSO10

- Safe10

- System-Design10

- ORM10

- Base9

- Go9

- Maven9

- Pattern8

- Theory8

- WEB8

- TOOL7

- Auth6

- Architecture6

- HTTP6

- Python6

- CS4

- Mybatis4

- Concurrent3

- Exception3

- source-code3

- Framework2

- Gateway2

- Http2

- JMS2

- Security2

- Cache2

- DEV1

- Dotnet1

- IO1

- IOC1

- IOS1

- IoT1

- JDBC1

- Best Practice1

- Mybaits1

- PHP1

- Source Code1

- Dubbo1

- MVC1

当然,也适合面试突击网络知识时拿来看。

比如 HTTP、HTTPS、TCP、UDP、IP 等等,也有很多面试常问的问题,比如:

-

TCP 为什么三次握手?四次挥手?

-

TCP 为什么要有 TIME_WAIT 状态?

-

TCP 为什么是可靠传输协议,而 UDP 不是?

-

键入网址到网页显示,期间发生了什么?

-

HTTPS 握手过程是怎样的?

要怎么阅读?

《图解网络》不是教科书,而是我写的图解网络文章的整合,所以肯定是没有教科书那么细致和全面,当然也就不会有很多废话,都是直击重点,不绕弯,而且有的知识点书上看不到。

问大家,为什么要有 TCP/IP 网络模型?

对于同一台设备上的进程间通信,有很多种方式,比如有管道、消息队列、共享内存、信号等方式,而对于不同设备上的进程间通信,就需要网络通信,而设备是多样性的,所以要兼容多种多样的设备,就协商出了一套通用的网络协议。

这个网络协议是分层的,每一层都有各自的作用和职责,接下来就根据「 TCP/IP 网络模型」分别对每一层进行介绍。

为了使得多种设备能通过网络相互通信,和为了解决各种不同设备在网络互联中的兼容性问题,国际标准化组织制定了开放式系统互联通信参考模型(Open System Interconnection Reference Model),也就是 OSI 网络模型,该模型主要有 7 层,分别是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层以及物理层。

每一层负责的职能都不同,如下:

-

应用层,负责给应用程序提供统一的接口;

-

表示层,负责把数据转换成兼容另一个系统能识别的格式;

-

会话层,负责建立、管理和终止表示层实体之间的通信会话;

-

传输层,负责端到端的数据传输;

-

网络层,负责数据的路由、转发、分片;

-

数据链路层,负责数据的封帧和差错检测,以及 MAC 寻址;

-

物理层,负责在物理网络中传输数据帧;

想必不少小伙伴面试过程中,会遇到「当键入网址后,到网页显示,其间发生了什么」的面试题。

还别说,这问题真挺常问的,前几天坐在我旁边的主管电话面试应聘者的时候,也问了这个问题。

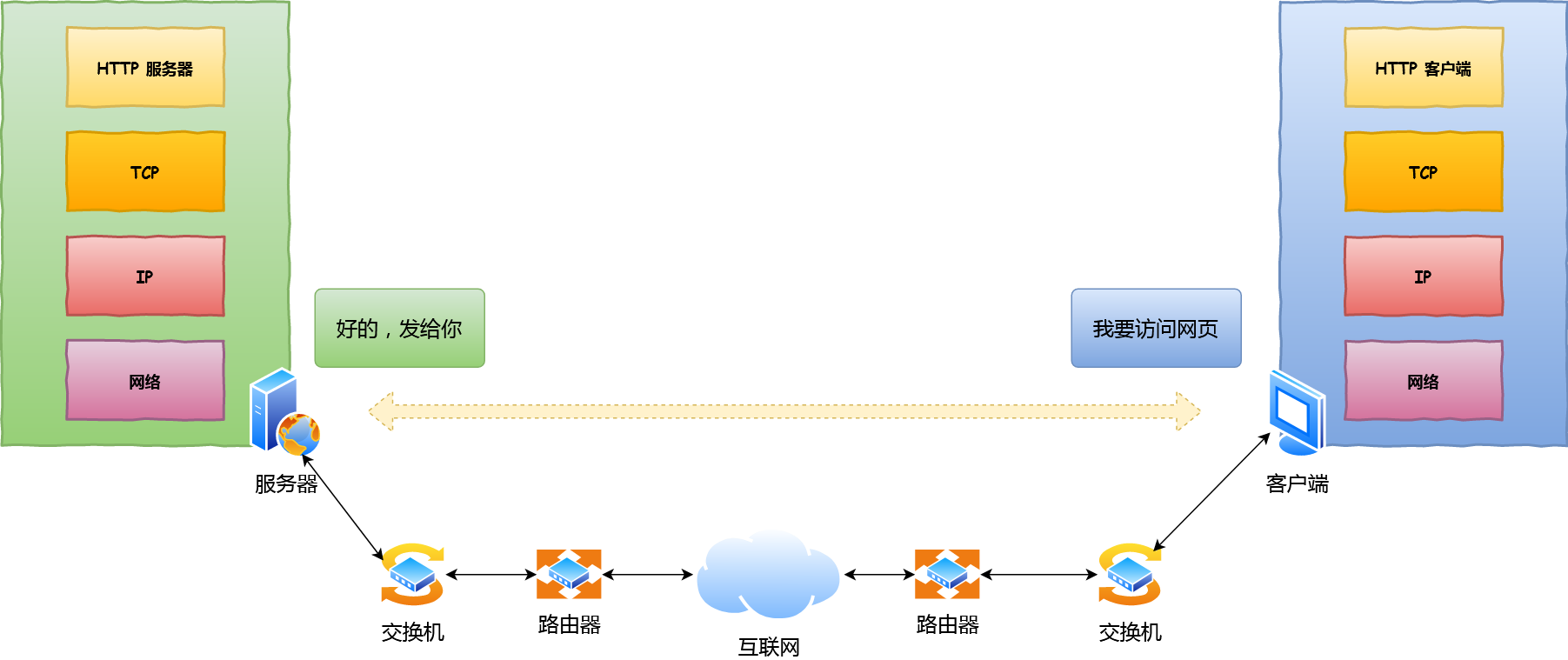

接下来以下图较简单的网络拓扑模型作为例子,探究探究其间发生了什么?

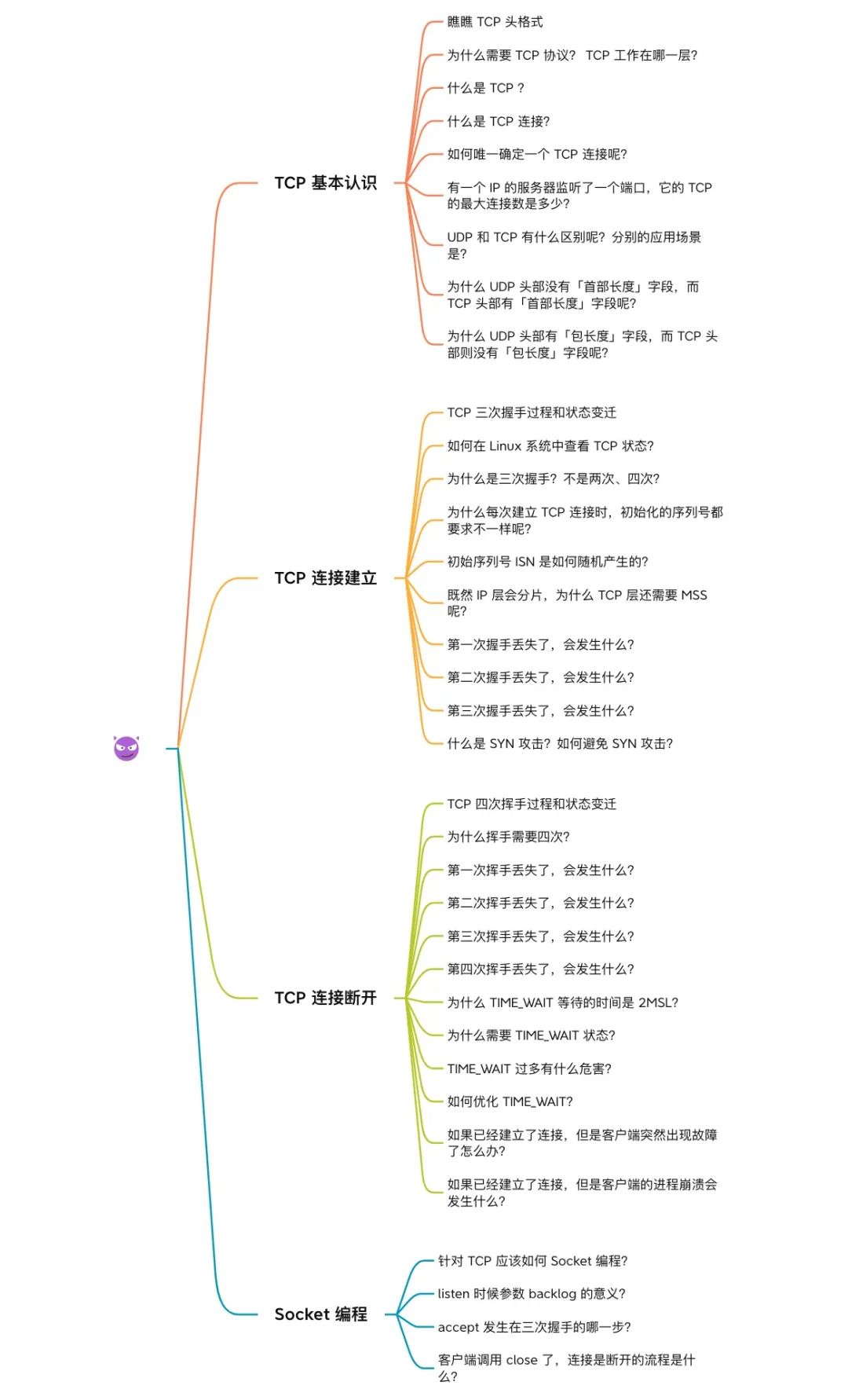

TCP 基本认识

TCP 头格式有哪些?

我们先来看看 TCP 头的格式,标注颜色的表示与本文关联比较大的字段,其他字段不做详细阐述。

天下没有不散的宴席,对于 TCP 连接也是这样, TCP 断开连接是通过四次挥手方式。

双方都可以主动断开连接,断开连接后主机中的「资源」将被释放,四次挥手的过程如下图:

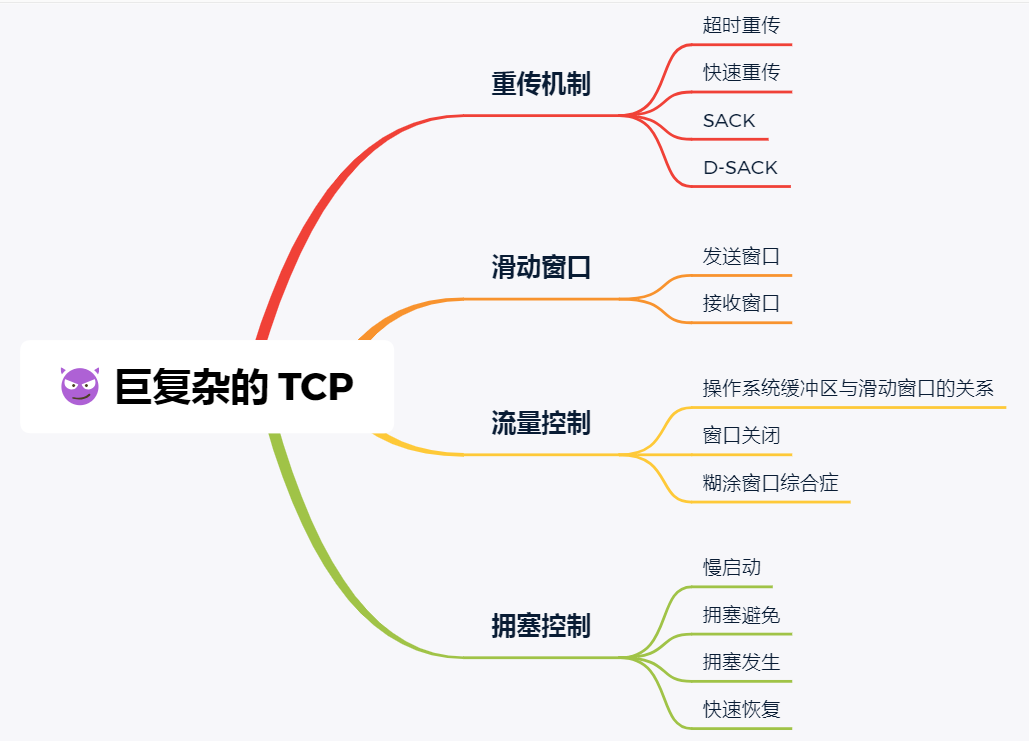

相信大家都知道 TCP 是一个可靠传输的协议,那它是如何保证可靠的呢?

为了实现可靠性传输,需要考虑很多事情,例如数据的破坏、丢包、重复以及分片顺序混乱等问题。如不能解决这些问题,也就无从谈起可靠传输。

那么,TCP 是通过序列号、确认应答、重发控制、连接管理以及窗口控制等机制实现可靠性传输的。

今天,将重点介绍 TCP 的重传机制、滑动窗口、流量控制、拥塞控制。

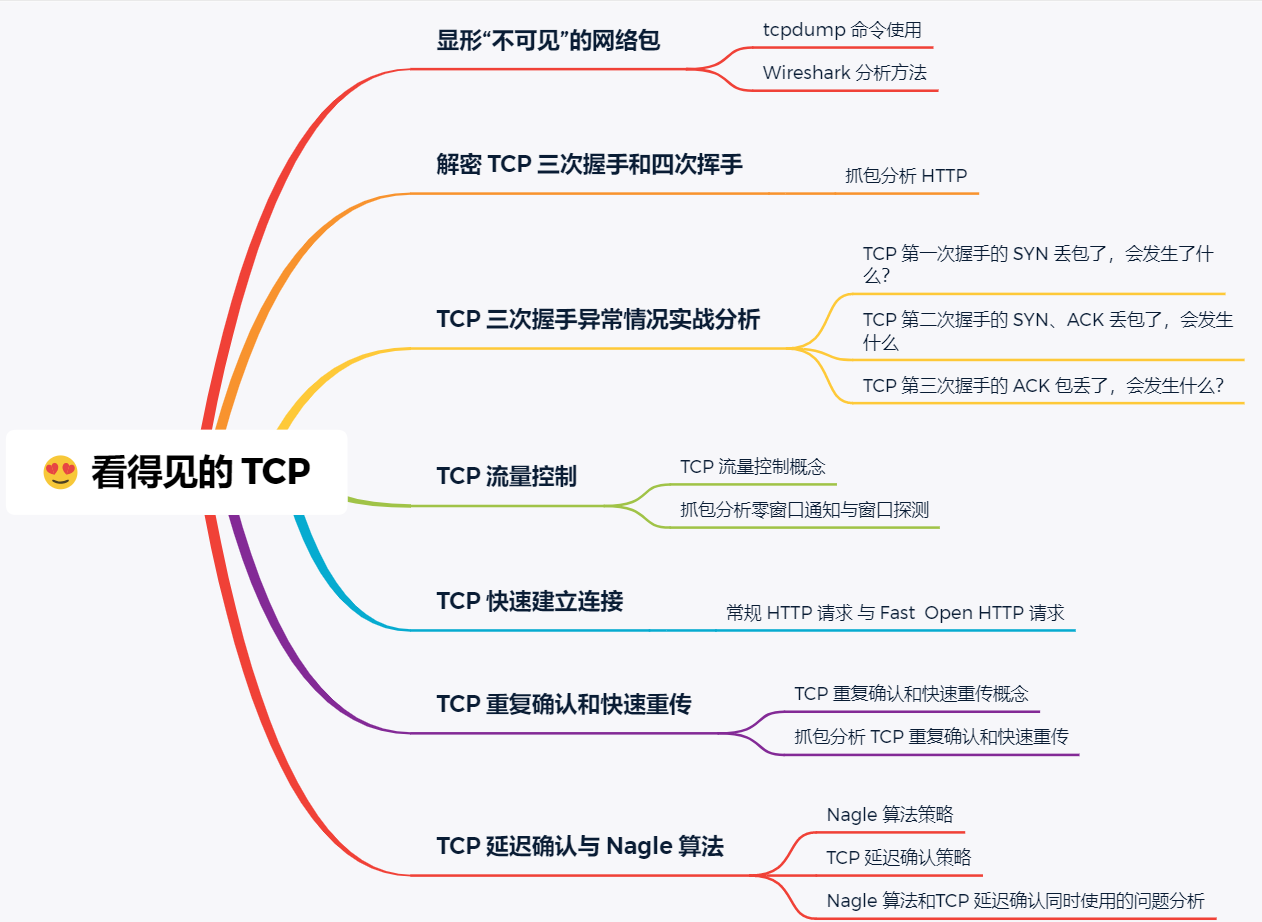

为了让大家更容易「看得见」 TCP,我搭建不少测试环境,并且数据包抓很多次,花费了不少时间,才抓到比较容易分析的数据包。

接下来丢包、乱序、超时重传、快速重传、选择性确认、流量控制等等 TCP 的特性,都能「一览无余」。

没错,我把 TCP 的"衣服扒光"了,就为了给大家看的清楚,嘻嘻。

网上许多博客针对增大 TCP 半连接队列和全连接队列的方式如下:

-

增大 TCP 半连接队列的方式是增大 /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog;

-

增大 TCP 全连接队列的方式是增大 listen() 函数中的 backlog;

这里先跟大家说下,上面的方式都是不准确的。

“你怎么知道不准确?”

很简单呀,因为我做了实验和看了 TCP 协议栈的内核源码,发现要增大这两个队列长度,不是简简单单增大某一个参数就可以的。