kafka 常见面试题

系列目录

拓展阅读

关于Kafka的分区:

开始使用Kafka的时候,没有分区的概念,以为类似于传统的MQ中间件一样,就直接从程序中获取Kafka中的数据。

后来程序搭建了多套,发现永远只有一个消费者(消费者应用部署在多个tomcat上)会从Kafka中获取数据进行处理,后来才知道有分区这么一个概念。

具体不说了,网上有很多资料,总的概括:Kafka的分区,相当于把一个Topic再细分成了多个通道,一个消费者应用可以从一个分区或多个分区中获取数据。

有4个分区,1个消费者:这一个消费者需要负责消费四个分区的数据。

有4个分区,2个消费者:每个消费者负责两个分区

有4个分区,3个消费者:消费者1负责1个分区,消费者2负责1个分区,消费者3负责两个分区

有4个分区,4个消费者:一人一个

有4个分区,5个及以上消费者:4个消费者一人一个,剩下的消费者空闲不工作。

部署的时候尽量做到一个消费者对应一个分区。

分区数据量不均衡:

Topic上设置了四个分区,压测过程中,发现每个分区的数据量差别挺大的,极端的时候,只有一个分区有数据,其余三个分区空闲。

解决方法,在用生产者生产数据的时候,send方法需要指定key。

Kafka会根据key的值,通过一定的算法,如hash,将数据平均的发送到不同的分区上。

PS: 不指定 key,应该是对应的 hash 值,取模到对应的分区上。

spring-integration-kafka:

在使用spring-integration-kafka做消费者的时候,发现CPU和内存占用量占用非常的大,后来又发现不管生产者发送了多少数据,Kafka的Topic中一直没有数据,这时候才知道spring-integration-kafka会将Topic中的数据全拉到本地,缓存起来,等待后续的处理。

解决方法:

--这里加个配置,相当于缓存多少数据到本地死循环消费(消费者位移提交失败导致数据一直重复消费)

原因:kafka的consumer消费数据时首先会从broker里读取一批消息数据进行处理,处理完成后再提交offset。而我们项目中的consumer消费能力比较低,导致取出的一批数据在session.timeout.ms时间内没有处理完成,自动提交offset失败,然后kafka会重新分配partition给消费者,消费者又重新消费之前的一批数据,又出现了消费超时,所以会造成死循环,一直消费相同的数据

方法1:将自动提交位移关闭,在项目中手动提交位移

方法2:按报错提示上说的那样,增加max_poll_interval_ms时间,减少max_poll_records数量

max_poll_interval_ms:(默认为300000,即5min)poll()使用使用者组管理时的调用之间的最大延迟。

这为消费者在获取更多记录之前可以闲置的时间量设置了上限。

如果 poll()在此超时到期之前未调用,则认为使用者失败,并且该组将重新平衡以便将分区重新分配给另一个成员。

max_poll_records:(默认值:500)单次调用中返回的最大记录数poll()。

Kafka 消息数据积压,Kafka 消费能力不足怎么处理?

1)如果是 Kafka 消费能力不足,则可以考虑增加 Topic 的分区数,并且同时提升消费组的消费者数量,消费者数=分区数。(两者缺一不可)

2)如果是下游的数据处理不及时:提高每批次拉取的数量。批次拉取数据过少(拉取数据/处理时间 Broker -> Topic -> partition -> Replication(Leader、Follower) ->Consumer

1)Producer :消息生产者,就是向 kafka broker中的Topic主题发消息的客户端;

2)Consumer :消息消费者,向 kafka broker中的Topic中 取消息的客户端;

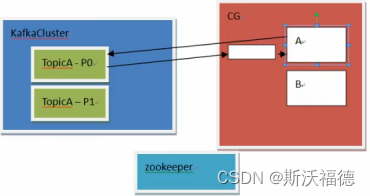

3)Consumer Group (CG):消费者组,由多个 consumer 组成。消费者组内每个消费者负责消费不同分区的数据,一个分区只能由一个组内消费者消费;消费者组之间互不影响。

所有的消费者都属于某个消费者组,即消费者组是逻辑上的一个订阅者。

4)Broker :一台 kafka 服务器就是一个 broker。一个集群由多个 broker 组成。

一个 broker可以容纳多个topic。

5)Topic :可以理解为一个队列,生产者和消费者面向的都是一个 topic;topic逻辑上的概念,partition是物理上的概念;

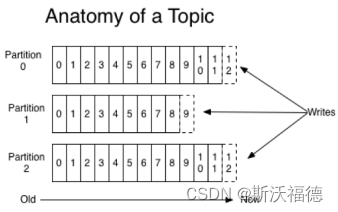

6)Partition:为了实现扩展性,一个非常大的 topic 可以分布到多个broker(即服务器)上,一个 topic 可以分为多个 partition,每个 partition 是一个有序的队列;partition中的每条消息都会被分配一个有序的id(offset)

7)Replica:副本,为保证集群中的某个节点发生故障时,该节点上的 partition 数据不丢失,

且kafka 仍然能够继续工作,kafka 提供了副本机制,一个 topic 的每个分区都有若干个副本,一个 leader 和若干个 follower。

8)leader:每个分区多个副本的“主”,生产者发送数据的对象,以及消费者消费数据的对象都是 leader。

9)follower:每个分区多个副本中的“从”,实时从 leader 中同步数据,保持和 leader 数据的同步。leader 发生故障时,某个 follower 会成为新的 follower。

10)Offset:偏移量, kafka的存储文件都是按照offset.kafka来命名,用offset做名字的好处是方便查找。例如你想找位于2049的位置,只要找到2048.kafka的文件即可。

当然the first offset就是00000000000.kafka。

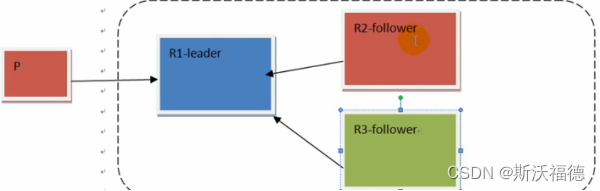

Kafka的副本(Replication)?

涉及HW、LEO;

同一个partition分区可能会有多个replication副本(对应 server.properties 配置中的default.replication.factor=N)。

Leader和follower都算副本;

没有replication的情况下,一旦broker 宕机,其上所有 patition 的数据都不可被消费,同时producer也不能再将数据存于其上的patition。

引入replication之后,同一个partition可能会有多个replication备份,而这时需要在这些replication之间选出一个leader,producer和consumer只与这个leader交互,其它replication作为follower从leader 中复制数据(同步数据)。

同步数据:Leader负责数据的读和写,如果让Leader再往Follower发送数据则会使Leader负载太大,所以由Follower轮询去Leader中取数据!

所以,Producer对Leader做操作,而Follower定时向Leader取数据以此备份;

如果生产过快,如何增加消费能力?

由于消费者数量一般等于partition分区数量,所以增加 partition 分区可以增加消费能力;

如果不增加分区,而只增加消费者,则多出来的消费者会被浪费,因为一个分区只能被一个消费者组内的一个消费者进行消费;

不增加分区,增加消费者拉取的数量,consumer.pull( 500 ),当然越多会越慢

Kafka为什么读写效率高(高吞吐) ?

首先Kafka是分布式集群,吞吐量大;

零拷贝

所谓的零拷贝就是相对 应用层来说,不需要再进行数据的拷贝;

实际应用中,如果需要把磁盘的内容发送到远程服务器:

1.操作系统将磁盘的数据A复制到内核缓存,

2.再把缓存数据复制到应用缓存中,

3.在应用中使用write()方法把应用缓存中数据复制到PageCache内核缓存中,

4.再由系统将内核缓存的数据传给NIC Buffer网卡缓冲区,通过网卡发送给数据接收方。

Kafka:

直接和底层操作系统打交道,向系统发送sendFile指令(操作系统级别的指令),让数据从磁盘拷贝到内核缓存,然后直接发给NIC 网卡缓冲区,而避免了应用层和内核层的数据拷贝;

顺序写

数据是以日志文件的方式顺序保存 ,比随机写效率高;

预读

【在读数据时】,会预先读相关的数据,提高效率(由空间局部性原理,因为很多数据在内存中是连续存放的)

后写

【Java中】会先将数据读到buffer缓冲流(分配了一块内存来存),再将数据写入系统,写两次慢;

而【Kafka】在写数据时,并不是立刻写入磁盘,而是先放入PageCache高速缓存(访问缓存的速度比内存快很多),到达一定值再由操作系统把缓存的值写入文件,提高了写入消息的性能;

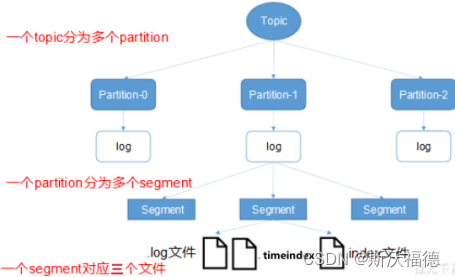

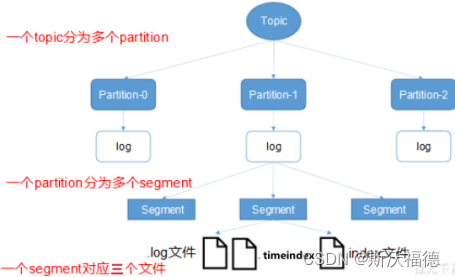

分段日志

Leader将数据文件切分为多个小的segment分段,好处是使得IO更快;

Topic→partition→segment

(数据有offset偏移量,读取快)

index 和 log 文件以当前 segment 的第一条消息的 offset 命名;

Topic会分区,分区文件中存多个segment,一个segment有三种类型文件:

index 和 log 文件以当前 segment 的第一条消息的 offset 命名 --------- 查找时能快速定位!

xxxxx.index 索引,存的是第几条消息(消息偏移量offset)和对应的物理偏移地址;

如:22372103.index 文件中第一行 即为 offset=22372104的数据对应的物理偏移地址为 365;

有了index文件,就可以通过index中的offset找到 物理偏移导致,然后去log日志文件 快速定位到数据;

xxxxxx.log是一个分段日志,存的是offset、数据、文件大小等,数据文件就是日志文件,默认日志文件大小1G,分为多个分段日志可以提高性能,避免大文件加载性能差;

xxxxxx.timeindex 时间戳索引,用时间去定位数据;

如何定位到已知offset的数据?

Topic→ partition → 根据offset和index文件命名 知道属于哪个index文件 → 再找到index文件中存的目标offset对应的物理偏移量 → 再根据物理偏移量去 log文件中查找数据;

双端队列DQ和批处理

【在生产数据时】,每一个分区都会有一个双端队列DQ ,

①生产数据时先将数据放到双端队列,

②【当DQ满了或者时间周期到了】就一次性批量 将DQ的数据采集到Sender,发给Broker中的Leader,既保证了分区内有序,又提高了效率;

消费消息也是一个道理,一次拉取一批数据进行消费;

压缩:给的字符串,会被压缩成byte数组,压缩后数据小,传输快

Kafka的命令行操作

1)查看当前服务器中的所有topic: bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 --list

–list意为查看列表

集群由Zookeeper来管理,要进行Topic操作,则集群需要先要连接上Zookeeper;

2181是Zookeeper的服务端口!

2)创建topic:bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 \ --create --replication-factor 3 --partitions 3 --topic first

创建Topic的目的是为了能向某一个Topic主题中发送给消息

需要提供分区、副本(Leader、Follower都是副本)

–topic 定义topic名

–replication-factor 定义副本数

–partitions 定义分区数

3)查看当前Topic( first )的描述信息:bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 --describe --topic first

可以看到分区数partitionCount=3,副本数为2(一个leader一个follower)

意为0号分区的Leader在Broker 1号机器,即hadoop102这台虚拟机上

4)删除topic :bin/kafka-topics.sh --zookeeper hadoop102:2181 \ --delete --topic first

5)发送消息(生产): bin/kafka-console-producer.sh \ --broker-list hadoop102:9092 --topic first (打开生产者控制台,9092是Kafka默认端口号)

hello

world

集群和消费跟Zookeeper有关系,但是生产和Zookeeper没有关系,只需要找到集群就够了;

这里使用控制台发送消息,所以要先启动控制台连接Kafka集群

9092是集群的服务端口!

6)消费消息: (打开消费者控制台)

bin/kafka-console-consumer.sh \ --zookeeper hadoop102:2181 --topic first(旧)

0.8以前的kafka,消费的进度(offset)是写在Zookeeper中的,所以consumer需要知道zk的地址;

bin/kafka-console-consumer.sh \ --bootstrap-server hadoop102:9092 --topic first(新)

–from-beginning: 会把first主题中以往所有的数据都读取出来,即从头读;

Kafka的写入方式 ?

producer采用推(push)模式将消息发布到broker,每条消息都被追加(append)到patition分区的分段日志log末端,保证分区内有序,属于顺序写磁盘(顺序写磁盘效率比随机写内存要高,保障kafka吞吐率)。

生产者生产的消息会不断追加到 log 文件末尾,为防止 log 文件过大导致数据定位效率低下,Kafka 采取了分区和分段机制,将topic分为多个partition,每个 partition就是一个文件夹,一个partition又分为多个 segment。

每个 segment 对应三个文件——“.index”文件、“timeindex”文件、 “.log”文件。这些文件位于一个文件夹下,该文件夹的命名规则为:topic 名称+分区序号。

例如,first 这个 topic 有三个分区,则其对应的文件夹为 first- 0,first-1,first-2。

index 、timeindex和 log 文件以当前 segment 的第一条消息的 offset 命名

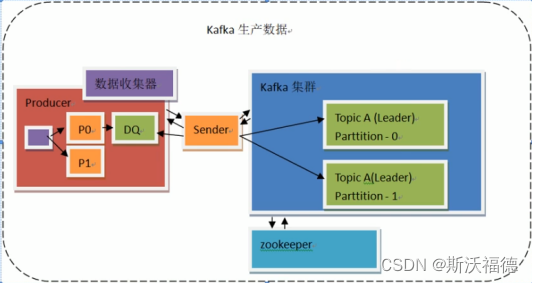

Kafka的生产数据的流程 ?ACK应答机制 ?

集群依靠Zookeeper来管理;

Consumer消费者靠Zookeeper来保存偏移量;但是生产者与Zookeeper无关,Producer不和Zookeeper直接打交道;

过程:

1.Producer需要找集群并将数据放到某一个分区中,而分区和Leader端口号在Zookeeper中,集群和Zookeeper一直在连接,由集群去取Partition的Leader端口号,然后producer从集群中拿到对应的topic的partition信息和partition的leader的相关信息

2.Producer将数据发送给Leader(每个分区建一个双端队列DQ,先将数据放到双端队列DQ,DQ满了或者达到时间周期就由sender发送到Leader(数据采集器,双端队列DQ、sender,)

3.Leader将数据顺序写入本地log分段日志

后续:

4.Follower轮询从Leader拉取消息以此同步数据

5.Kafka的ACK应答机制(三种可靠级别);

当取值为0,则不关心是否到达,尽最大努力交付,效率高,数据可能丢失;

取值为1(默认),Producer的发送数据,需要等待Leader的应答才能发生下一条,不关心Follower是否接收成功,性能稍慢,数据较安全,但当Leader突然宕机,则当Follower还未同步,数据会丢失;

取值为 -1(all) ,Producer发送数据,需要等待ISR内的所有副本(leader和所有Follower)都完成备份,最安全,性能差;

详细:

1、首先Producer要向集群的Leader发送消息,需要知道分区信息和Leader的端口号,需要先连接集群;

使用Sender数据发送器发送请求(Sender实现了Runnable接口,是个独立的线程,Sender用来实现数据的交互),获取到集群Topic的partition和Leader信息;而集群和Zookeeper一直连接,Zookeeper有以上集群的信息,

2、当Producer通过Sender从集群获取到partition和Leader信息,若有指定partition则使用指定的partition,若没有则使用分区算法对key做操作;当没有key则轮询partition;

3、Producer给Leader发数据使用批处理,如果没有批处理每次发送都建立连接在进程间做交互,会使效率很低;

这里使用了双端队列DQ,Producer将数据放入DQ,当DQ满了或者到达时间周期就由Sender线程(内部有采集器)取数据并一次性批量发给Leader(Sender会轮询DQ,看双端队列是否满了,或者达到时间周期)

4、Leader将数据写入本地log分段日志

后续:

5、Follower轮询从Leader拉取消息以此同步数据

6、Kafka的ACK应答机制;

为什么不让Producer直接和Zookeeper连接以获取集群信息?

因为这样会连接Zookeeper和集群共两次连接,而如果Producer连接集群以获取信息则只需要连接一次,性能提升。

为什么使用双端队列?

当从DQ发送到Sender失败之后,如果只是单向队列(先进先出)的DQ,则会从头放进去,这样就打破了顺序,而使用双端队列,可以将数据从队列末端再放进去,以保持分区内数据有序(分区数=DQ数),再尝试发送;

双端队列靠RecordAccumulator数据收集器来完成;

每一个Topic的partition分区都会创建一个DQ双端队列;

Kafka的保存流程 ? 副本同步相关的HW 、 LEO?

默认的ACK模式为当Leader确认消息就发送下一条,而Follower轮询的去Leader拉取数据以同步;

此时当Leader宕机,Follower成为Leader;

生产者生产的消息会由Leader 不断追加到 分段日志log 文件末尾,为防止 log 文件过大导致数据定位效率低下,Kafka 采取了分区和分段机制,将topic分为多个partition,每个 partition就是一个文件夹(文件夹命名就是topic名+分区号),一个partition又分为多个 segment分段。

每个 segment 对应三个文件——“.index”文件、“timeindex”文件、 “.log”文件。这些文件位于一个文件夹下,该文件夹的命名规则为:topic 名称+分区序号。

例如,first 这个 topic 有三个分区,则其对应的文件夹为 first- 0,first-1,first-2。

index 、timeindex和 log 文件以当前 segment 的第一条消息的 offset 命名,所以可以由offset 就知道数据的物理偏移量在哪个index索引文件中;

xxx.index 文件存储的是数据offset和对应的物理偏移量,根据物理偏移量去log日志文件中快速定位数据,效率高;

LEO:Log and Offset 即副本中日志最后的offset 即最大偏移量;

HW:High WaterMark 高水位 (木桶理论最低的那一块),是消费者能见到的最大offset,【ISR中】的所有Follower中最小的LEO即HW,也就是说在HW之前的数据都是已经被所有的Follower所同步,比较安全;

Ledaer的HW取自于所有副本的最小LEO

follower故障:

follower故障(长时间未与Leader进行同步)会被踢出ISR,待follower恢复后,follower会读取本地记录的HW,并将log大于HW的部分截取,从HW开始向Leader进行同步,等follower的LEO大于HW后,即follower追上leader之后,就重新加入ISR

Leader故障:

leader故障后会由 /controller集群控制器从ISR中选出一个新的Leader,之后保证多个副本之间的一致性,其余的follower会将log中高于HW的部分截掉,从新的Leader同步数据;

Kafka的ISR是什么 ?

场景: 如果采用ACK为 -1(all) 的应答机制则需要等所有副本都完成同步才能发送下一条数据,

当leader 收到数据,所有 follower 都开始同步数据, 但有一个 follower,因为某种故障,迟迟不能与 leader 进行同步,那就要一直等下去, 直到它完成同步,才能发送 ack。

解决: Leader 维护了一个动态的 in-sync replica set (ISR),意为正在同步的Follower副本集合。

当 ISR 中的 follower 完成数据的同步之后,leader 就会给 follower 发送 ack。如果 follower长时间未向leader同步数据 , 则该follower 将被踢出ISR , 该时间阈值由replica.lag.time.max.ms 参数设定。

所以当ISR内的Follower完成备份,就能继续生产过程,而不会因为Follower宕机而卡住;

如果Leader 发生故障,就会从 ISR 中选举新的 leader。

Kafka的消费方式 / 过程 ?为什么不用“推”的方式 ?

生产者通过集群获取信息而不连Zookeeper为了提高效率,而消费者组连接Zookeeper是为了保存offset偏移量;

consumer 采用 pull(拉)模式从 broker 中读取数据。

以【消费者组】为单位,面向Topic 进行读取数据;

Consumer消费者取的时候会取多条放入缓存(一条一条效率太低);

为了保证分区内数据有序,则一个Consumer只能消费一个分区,不能多个Consumer消费同一个分区;但一个Consumer可以消费多个分区

当2个Consumer消费3个分区,此时会有一个Consumer消费2个分区,消费效率不高,此时再增加一个Consumer,这是会触发 “再平衡” (分区、再平衡都由其中一个broker也就是 /ontroller 集群控制器来做),会重新读取分区信息。会重新分配,

为什么不用推?

push(推)模式很难适应消费速率不同的消费者,因为消息发送速率是由 broker 决定的。

它的目标是尽可能以最快速度传递消息,但是这样很容易造成 consumer 来不及处理消息;

而且增加集群的负担;

Kafka中是怎么体现消息顺序性的?

生产时: Producer拿到分区信息,一个分区创建一个双端队列DQ,由DQ发送给Leader,保持分区内有序;

消费时: 一个消费者组中的消费者拉取一个分区的数据,保证分区内顺序;

Kafka的选举Leader机制 ?

先从现有的Broker中 选出【Zookeeper中的】/controller 集群控制器:

假设有3个Broker机器,而分区、再平衡都由其中一个broker也就是集群控制器来做;

在Zookeeper中有一个 临时节点 /controller,三个Broker都会向Zookeeper发请求,三个Broker都会创建 /controller临时节点,最先创建 /controller,谁就是 controller,此时会增加一个watch监听者,监听/controller节点有没有挂掉,一旦挂掉再次选举controller,谁先建立谁就是controller;

当有了 controller集群控制器(Broker)有了之后,再选举Leader,会从ISR (正在同步的副本)中选择Leader,一般是列表中的第一个,

当副本全挂了就是-1,会等待有副本活过来;

Zookeeper 在 Kafka 中的作用 ?为什么要连接Zookeeper ?

- 负载均衡:

Zookeeper记录了Broker的信息,Producer也可以根据Broker的情况来实现 【生产时】的负载均衡;

ZooKeeper 作为给分布式系统提供协调服务的工具,通过Zookeeper,消费者就能知道Kafka的集群信息,实现消费时的负载均衡;

- Controller 选举

选举一个broker作为controller,负责topic分区、Leader选举等工作;

- 管理Brokers

Zookeeper用一个专门节点保存Broker服务列表,也就是 /brokers/ids ,里面存broker的ip和端口号;

4) 维护对应关系

在 Kafka 中可以定义很多个 Topic,每个 Topic 又被分为很多个 Partition。一般情况下,每个 Partition 独立在存在一个 Broker 上,所有的这些 Topic 和 Broker 的对应关系都由 ZooKeeper 进行维护。

Kafka为什么要分区?分区策略 ?

消息发送时都被发送到一个topic,其本质就是一个目录,而topic是由一些Partition Logs(分区日志)组成,每个分区都有自己的分区日志,其组织结

每个Partition分区中的消息都是有序的,生产的消息被不断追加到Partition log上,其中的每一个消息都被赋予了一个唯一的offset偏移量值。

1. 分区的原因

(1)方便在集群中扩展、提高消费能力,每个Partition可以通过调整以适应它所在的机器,而一个topic又可以有多个Partition组成,因此整个集群就可以适应任意大小的数据了;数据大了多几个partition即可,即为了便于增加负载,同时提高消费能力;

(2)可以提高并发,因为可以以Partition为单位读写了。

2. 分区的原则

(1)指定了patition,则直接使用;

(2)未指定patition但指定一个key,通过对key的hash 值与 topic 的 partition数进行取余得到 partition 号;

(3)patition和key都未指定,Kafka会获取可用分区,然后自己给这个topic搞个随机值然后就会按照分区轮询。

Kafka的负载均衡?

生产者负载均衡 靠分区实现;

依据消息的key计算分区,如果消息制定了key,会计算key的哈希值,并与分区数取模的到最后的分区编号;

如果未指定key,则默认分区器会基于轮询为每条消息分配分区;

消费者负载均衡

Kafka目前主流的分区分配策略有2种(默认是range,可以通过partition.assignment.strategy参数指定):

range:在保证均衡的前提下,将连续的分区分配给消费者,对应的实现是RangeAssignor;

round-robin:在保证均衡的前提下,轮询分配,对应的实现是RoundRobinAssignor;

Kafka的再平衡?re-balance

一般来说消费者的数量最好要和分区数量一致;

【当消费者数量小于分区数量的时候】,那么必然会有一个消费者消费多个分区的消息;

【当消费者数量超过分区的数量的时候】,那么必然会有消费者没有去消费而被浪费;

什么是再平衡?

再平衡Rebalance就是指有新消费者加入的情况,比如刚开始只有消费者A在消费消息,过了一段时间消费者B和C加入了,这时候分区就需要重新分配,这就是再平衡,但是再平衡的过程和我们的GC时候STW很像,会导致整个消费群组停止工作,重平衡期间都无法消费消息。

什么时候触发再平衡?

只要消费者数量、Topic主题数量(比如用的正则订阅的主题)、分区数量任何一个发生改变,都会触发再平衡。

几种情况:

当消费者组增加,分区会分配到其他消费者上;

新建了一个topic,那么这个topic的分区会自动分配给当前消费者;

新增了分区,则新增的分区会分配给当前消费者;

Kafka的偏移量offset存在那? 为什么?

【早期】放在Zookeeper中,但频繁消费会更新offset,会增加Zookeeper负担,而Zookeeper仅仅是做协调调度的;

所以【0.9版本后】放到Kafka 集群中,但是会先生成Zookeeper topic(_ consumer_offset) 默认会有50个分区,会把50个分区的数据放入Kafka集群中;

Kafka的压缩

压缩格式:一般是GZIP、Snappy;

压缩:

在 Kafka 中,压缩一般发生在生产者端;

Properties p = new Properties();

.....

// 开启 GZIP 压缩

p.put("compression.type", "gzip");

....

Producer producer = new KafkaProducer<>(p);这样 Producer 启动后生产的每个消息都是 GZIP 压缩过的,从而降低了Producer到Broker的网络传输,从而也降低了Broker的数据存储压力。

解压缩:

消息解压是发生在消费端的。Consumer 程序请求这部分消息时,Broker 依然原样发送出去,当消息到达 Consumer 端后,由 Consumer 自行解压缩还原成之前的消息

拦截器?

对于producer而言,interceptor使得用户在消息发送前以及producer回调逻辑前有机会对消息做一些定制化需求,比如修改消息等;

回调?

什么是回调?

消息回调,在【异步通信时】的 消息确认(生产者推送消息成功,消费者接收消息成功)

为什么要进行消息确认?

经常会听到丢消息的字眼, 对于程序来说,发送者没法确认是否发送成功,消费者处理失败也无法反馈,没有消息确认机制,就会出现消息莫名其妙的没了,也不知道什么情况

使用:

回调函数会在 producer 收到 ack 时调用,为异步调用;

在KafkaProducer对象的send方法中传入 Callback接口的匿名函数,重写onComplation方法;

该方法有两个参数,分别是RecordMetadata 和 Exception,如果 Exception 为 null,说明消息发送成功,如果Exception 不为 null,说明消息发送失败。

producer.send(new ProducerRecord("first"

, Integer.toString(i)

,Integer.toString(i))

, new Callback() {

//回调函数,该方法会在 Producer 收到 ack 时调用,为异步调用

@Override

public void onCompletion(RecordMetadata metadata, Exception exception) {

if (exception == null) {

System.out.println("success->" +

metadata.offset());

} else {

exception.printStackTrace();

}参考资料

https://maimai.cn/article/detail?fid=1724791732&efid=4a9eC-XwLGQzl4F09gPajA